<イベントレポート>なにわの伝統野菜講座 春②

6月15日(土曜日)に、なにわの伝統野菜講座(春期)第2回目を行いました。

講師は第一回に引き続き、大阪市エコボランティアの小川咲恵さんに加え、中谷憲一さんが務めます。

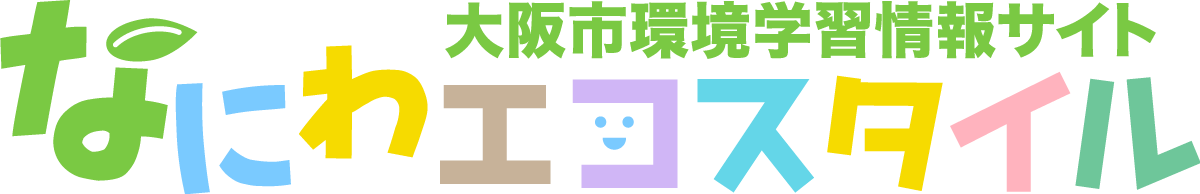

研修室で、講師の小川さんからなにわの伝統野菜のお話をうかがいました。

おさらいに伝統野菜を一つ一つ挙げていくと、吹田くわい!と前回を覚えている子ども参加者の声が印象的でした。

ウリ科植物の受粉にルリハムシが役立っている話や、玉造黒門越瓜(たまつくりくろもんしろうり)の写真を例に説明があり、生き物探しの話題に移りました。

給水を済ませ、自然体験観察園の畑に移動します

研修室での話も踏まえて、高山牛蒡、鳥飼茄子、毛馬胡瓜、勝間南瓜について、観察が始まります。

毛馬胡瓜(けまきゅうり)で、雄花と雌花の違いを見分けました。この時期は雄花が多いです。

勝間南瓜(こつまなんきん)や鳥飼茄子(とりかいなす)とともにネギを植えることで病気を防いでいます。

コンパニオンプランツという技法です

それぞれの班が4つの伝統野菜を見終わった後、順次、生き物探しになります。

オオズアリ、ウヅキコモリグモなどなど、現場でわかったものだけで、何種もみつかりました

たい肥の山を掘ると、脱皮中のダンゴムシがでてきたりします。

方々で生き物探しが続きます

農事小屋に寄って、先日植えた田吹田慈姑(すいた くわい)の様子を確認します。

隣の温室の苗は「コメ!」と参加者の小学生が即答していました。

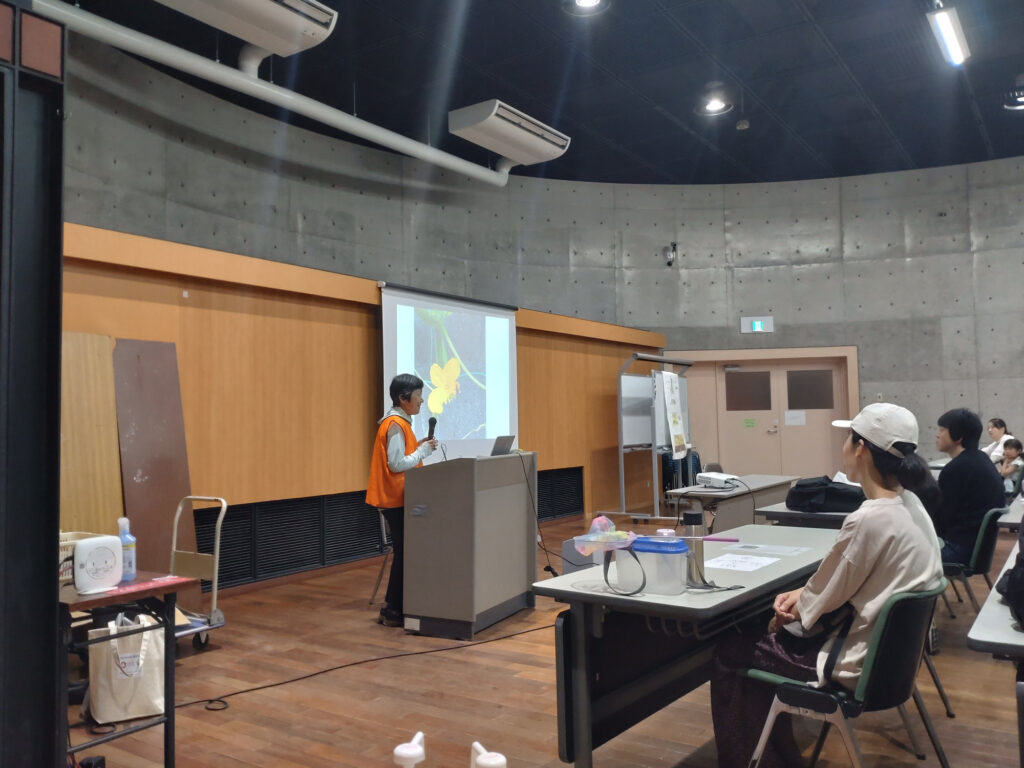

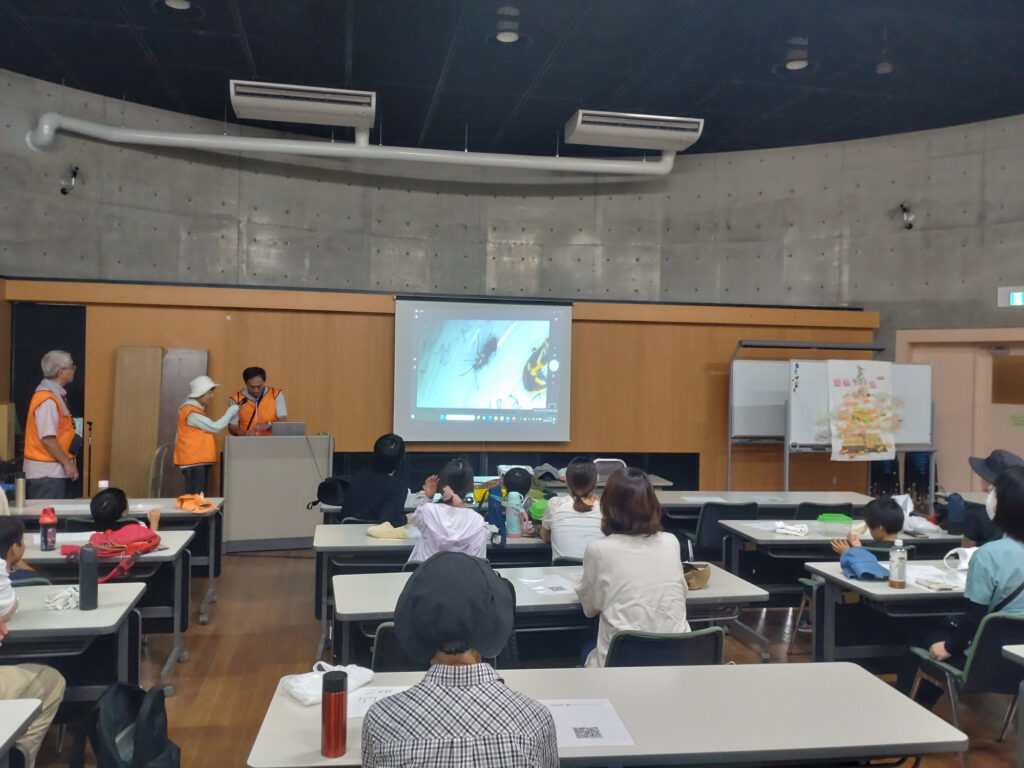

研修室に戻って、同定作業と集めた虫と生態系図のマッピングです

中谷さんの説明が始まります。生態系図の説明を経て、マイクロスコープを使った虫たちの解説です。アブラナしか食べないタガメが映し出されます。ほかの生き物との繋がりや、それぞれが生きるための手段について触れられました。

小川さんに再バトンタッチ。

食物連鎖の頂点の話になると、小学生参加者から「ハヤブサ」の声が上がります。

さらに数々の生き物について説明があり、農薬を撒かない自然体験観察園ならではの、生き物の豊富さがわかります。

早く収穫できた泉州黄玉葱(せんしゅうきたまねぎ)を、お土産に配布します。

歴史についても説明があり、日本に伝来した際に北海道で栽培された種と別れたのだそうです。

アメリカ原産種には紫など別の色もありましたが、日本人向きとして黄のみが普及して今に繋がります。

次回の案内(7/20)を終え、質問に移ります。

世代が変わって性質が変わっても、品種の名称は変わらないのかとの質問があった関連で、貝塚澤ナスなどは、一時新潟県で栽培されていたものが里帰りした例が挙げられました。

年代などに関わりなく、参加者の関心が高かった回になりました。